貯金が5,000万円を超えたら老後は安泰?資産を増やす・守る方法を解説

貯金が5,000万円を超えた方の中には「このまま何もしなくても老後は安泰か?」と考える方も多いでしょう。

しかし、将来の生活にはインフレや医療費の増加など、見えない不安要素も潜んでいます。

この記事では貯金5,000万円でどのような老後を送れるか、収支シミュレーションで確認したうえで資産運用の重要性を解説します。

不動産投資や株式投資などの資産運用方法やポートフォリオ例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

貯金が5,000万円を超えている人はどれくらいいる?

日本国内で「貯金5,000万円以上」を保有している人は下表からも分かる通り、全体から見れば少数派です。

| 種類 | 世帯の純金融資産保有額 | 世帯数 | 割合 | 資産規模 |

| 超富裕層 | 5億円以上 | 11.8万 | 0.2% | 135兆円 |

| 富裕層 | 1億円以上〜5億円未満 | 153.5万 | 2.8% | 334兆円 |

| 準富裕層 | 5,000万円以上〜1億円未満 | 403.9万 | 7.3% | 333兆円 |

| アッパーマス層 | 3,000万円以上〜5,000万円未満 | 576.5万 | 10.3% | 282兆円 |

| マス層 | 3,000万円未満 | 4,424.7万 | 79.4% | 711兆円 |

純金融資産を5,000万円以上保有している人は準富裕層に分類され、全国で約403.9万世帯、割合にして全体のわずか7.3%です。

資産の総額が5,000万円に満たない方も、決して悲観する必要はありません。

60歳で貯金が1億円以上ある方の割合や、年代別でおすすめの資産運用方法について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

【関連記事】60歳で貯金が1億円以上ある方の割合|年代別おすすめ資産運用方法も解説

引用元:野村総合研究所|野村総合研究所、日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計

【収支シミュレーション】貯金が5,000万円を超えたら老後は安泰?

老後の安心感を得るためには貯金額だけではなく、支出と収入のバランスを冷静に見つめ直すことが欠かせません。

ここでは夫婦2人以上の世帯を例に、平均支出額をもとにした2つのシミュレーションを紹介します。

- 公的年金や労働収入がない場合

- 公的年金や労働収入がある場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

シミュレーション①:公的年金や労働収入がない場合

65歳以降、年金や労働収入がない場合は、生活費をすべて貯金でまかなう必要があります。

総務省の実態調査によると、2人以上世帯の月間平均支出は30万243円で、年間支出額はおおよそ360万円です。

この水準で生活を続けた場合、5,000万円の貯金は以下の計算から、およそ14年弱で尽きることが分かります。

| 5,000万円÷360万円=13.9年 |

仮に、65歳で取り崩しを始めれば、80歳になる前に資金がなくなる計算です。

引用元:総務省統計局|家計調査報告家計収支編2024年(令和6年)平均結果の概要

シミュレーション②:公的年金や労働収入がある場合

2人世帯以上の平均的な年金受給額は、夫婦合計で月20万5,060円(※)です。

※厚生年金と国民年金の平均受給額の合計

一方で、65歳以上で夫婦のみの夫婦高齢者無職世帯における消費支出額は、25万6,521円です。

つまり、下記の計算からも分かる通り、毎月約5.1万円、年間で約62万円の赤字が発生します。

| 20万5,060円-25万6,521円=▲5万1,461円/月 ▲5万1,461円×12か月=▲61万7,532円/年 |

この差額を貯金5,000万円を取り崩していく形で補うとすると、約80年分の生活費をまかなえる計算になります。

| 5,000万円÷62万円=80.6年 |

年金収入があることで、資産の減り方は緩やかになり、長期的な生活維持が見込めるのです。

以上を踏まえると、公的年金の存在は5,000万円の貯金を「老後の安心の土台」として機能させるうえで大きな強みといえます。

では実際に貯金が5,000万円を超えたら預貯金だけで安心して暮らしていけるのか、次項で詳しく見ていきましょう。

引用元:厚生労働省|令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

貯金が5,000万円を超えても資産運用を続けるべき理由

「貯金5,000万円を超えたら、老後はもう大丈夫」と考えがちですが、時代の変化や将来への備えを踏まえると、資産を守るだけではなく育てる意識も欠かせません。

ここでは、資産運用を継続すべき2つの理由を解説します。

- 預貯金だけではインフレの影響が大きくなるため

- 老後資金に余裕を持たせるため

それぞれ詳しく見ていきましょう。

理由①:預貯金だけではインフレの影響が大きくなるため

インフレ下では預貯金だけに頼ると資産が目減りしてしまうため、資産運用により老後の資金を守る必要があります。

仮に年2%のインフレが10年続くと、現金の実質価値は8割近くにまで低下します。

5,000万円だったお金自体の価値は、10年で4,000万円近くまで目減りしてしまうのです。

一方、メガバンクにおける1年もの定期預金の金利は、2025年6月現在0.275%と非常に低く、物価の上昇には追いつけません。

その結果、預けたお金の実質的な価値は下がり続け「見えない損失」が生じます。

インフレ対策という意味でも、貯金5,000万円を超えたあとも資産運用の重要性は高いといえるでしょう。

理由②:老後資金に余裕を持たせるため

たとえ公的年金や労働収入があり、生活費をある程度カバーできたとしても、老後には以下のような予期せぬ支出がつきものです。

- 住宅の修繕やリフォーム(屋根・外壁・水回りなど)

- 子どもや孫への援助、相続税対策

- 介護施設や老人ホームへの入居費用(入居一時金が数百万円〜数千万円になる場合も)

- 医療費の増加(自由診療や先進医療など)

- 地震や風水害による突発的な出費

これらに備え、安心に生活していくためには「生活費+α」の余剰資金をいかに長く持ち続けられるかが鍵です。

そのためにも、安定的に資産を増やしながら生活していく発想が求められます。

【利回り別】貯金5,000万円を投資に回した場合の資産総額

貯金が5,000万円で投資を始めた場合の利回りシミュレーションは、下表の通りです。

| 年利/年数 | 1年後 | 5年後 | 10年後 | 20年後 |

| 1% | 5,050万 | 5,255万 | 5,524万 | 6,105万 |

| 3% | 5,150万 | 5,796万 | 6,720万 | 9,030万 |

| 5% | 5,250万 | 6,381万 | 8,144万 | 13,266万 |

| 8% | 5,400万 | 7,346万 | 10,794万 | 23,304万 |

| 10% | 5,500万 | 8,053万 | 12,969万 | 33,637万 |

利回りがわずかでも、長期運用による複利の効果は絶大です。

例えば、年利5%なら20年で資産は2倍以上になります。

老後資金に余裕を持たせたい場合は、運用期間と利回りのバランスを踏まえながら資産運用方法を決めましょう。

貯金5,000万円を超えたら取り組みたい・続けたい資産運用方法

5,000万円以上の資産があれば、運用の選択肢が広がり、将来に備えた「攻め」と「守り」の両方で運用が可能です。

特に、元本の一部を守りながら、残りでリターンを狙う分散戦略が効果的です。

ここでは、代表的な5つの投資手法を紹介します。

| 投資方法 | 期待利回り | リスク | リターン |

| 不動産投資 | 4~5% | 中 | 中~高 |

| 債券 | 0.1~4% | 低 | 低 |

| 株式投資 | 3~5% | 高 | 高 |

| プライベートバンク | 5~10% | 中~高 | 中~高 |

| ソーシャルトレンディング | 3~10% | 中~高 | 中~高 |

それぞれ詳しく見ていきましょう。

資産運用方法①:不動産投資

| 期待利回り | 4~5% |

| リスク | 中 |

| リターン | 中~高 |

| 特徴 | 賃料収入+資産価値で安定性あり |

不動産投資は5,000万円というまとまった貯金があるからこそ、効果的に活用できる運用方法です。

例えば、都内のワンルームマンションや地方の一棟アパートなど、賃料収入と資産価値の両方が見込めます。

また、インフレに強い資産であり、将来的な物価上昇下でも価値を維持しやすいのが特徴です。

一方で、空室や災害といったリスクもあるため、立地選定や管理体制が重要です。

なお、弊社ゴールドトラストでは、初心者でも取り組みやすく、建物と賃貸経営の両方を最高レベルでサポートする「賃貸マンションアパート(一棟買い):トチプラス」を展開しています。

プロのアドバイスを受けて資産形成を成功させたい方は、ぜひ一度ご覧ください。

また、不動産投資における重要な要素である「利回り」に関する基礎知識を得たい方は、下記の記事を参考にしましょう。

【関連記事】不動産投資の利回りとは?平均や理想の数値・最低ラインを解説|計算方法も

資産運用方法②:債券

| 期待利回り | 0.1~4% |

| リスク | 低 |

| リターン | 低 |

| 特徴 | 元本保全性が高い |

債券は、特に守りの運用を重視したい人に適しています。

国債や社債などの債券商品は利回りこそ低めですが、一定の利息収入が得られ、価格変動も比較的少ないのが魅力です。

貯金5,000万円のうち1,000万〜2,000万円程度を債券に振り分ければ、生活費の一部を安定的にカバーする収入源にもなります。

特にインフレ連動債や外貨建て債券を選ぶことで、経済環境への対応力も高まります。

ただし、信用リスク(発行体の倒産など)や為替リスク(外貨建ての場合)には注意が必要です。

資産運用方法③:株式投資

| 期待利回り | 3~5% |

| リスク | 高 |

| リターン | 高 |

| 特徴 | ハイリターンが期待できる |

株式投資は貯金5,000万円があれば分散投資によるリスク軽減が図りやすく、成長性の高い投資先として魅力的です。

国内外の株式に分散投資すれば、ある程度のリターンが期待できます。

個別株だけでなく、ETFやインデックスファンドを組み合わせれば、効率よく市場全体の成長を取り込む戦略も可能です。

ただし、株式市場は短期的な価格変動が激しく、元本割れリスクも避けられません。

定期的にポートフォリオを見直して、リスク管理を徹底する必要があります。

資産運用の選択肢として比較されやすい不動産投資と株式投資の違いについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

【関連記事】不動産と株はどっちがおすすめ?利回りや運用のしやすさなど5項目で比較

資産運用方法④:プライベートバンク

| 期待利回り | 5~10% |

| リスク | 中~高 |

| リターン | 中~高 |

| 特徴 | 専門家による総合資産運用支援 |

プライベートバンクは、富裕層を対象とした「資産のかかりつけ医」ともいえる金融サービスです。

単なる運用アドバイスにとどまらず、下記のように総合的な資産管理を提供してくれます。

- 相続対策や節税

- 国際分散投資

- ファミリートラスト(家族信託) など

特に、複数の運用手段を組み合わせた複雑なポートフォリオを検討する際、専門家による中立的な助言が得られる点は大きな強みです。

注意点としては、信託報酬やコンサルティング料などが比較的高めであるため、コストに見合った提案をしてくれる信頼できる担当者かどうかの見極めが大切です。

資産を「守る・育てる・承継する」観点から、貯金が5,000万円を超えた方にとって資産を効率良く活かせる選択肢といえるでしょう。

資産運用方法⑤:ソーシャルレンディング

| 期待利回り | 3~10% |

| リスク | 中~高 |

| リターン | 中~高 |

| 特徴 | 手軽だが貸倒リスクに注意 |

ソーシャルレンディングは、資金調達を考えている人と資金を運用したい人をつなぐサービスです。

インターネットを通じて企業や個人に資金を貸し出し、利息収入を得る仕組みです。

手軽に始められる点が魅力で、年利10%前後の高利回り案件も少なくありません。

貯金5,000万円という余裕資金の中で複数の案件に分散投資すれば、高利回りを目指しつつ貸し倒れリスクも抑える工夫が可能です。

ただし、元本保証はなく、貸し倒れや遅延が発生するケースもあるため、案件選定は慎重にする必要があります。

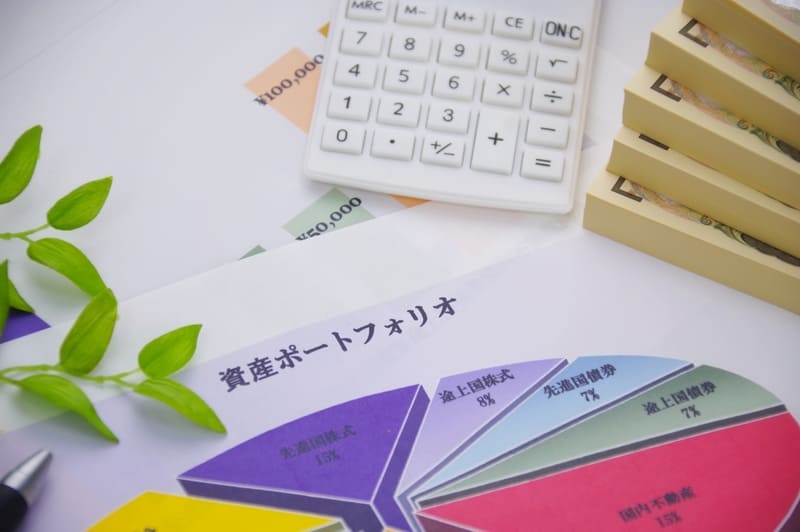

貯金5,000万円を投資に回す場合のポートフォリオ例

資産運用で成功するには、ご自身の目標やリスク許容度に応じたポートフォリオを組むことが重要です。

貯金が5,000万円を超えたら、リスクを抑えつつも十分にリターンを狙えるバランス型の投資ができます。

下表は、リスク水準別に分類した具体的な資産配分例です。

| 資産 | ローリスクローリターン | ミドルリスクミドルリターン | ハイリスクハイリターン |

| 預金 | 30% | 20% | 10% |

| 債券 | 35% | 30% | 10% |

| 投資信託 | 35% | 30% | 25% |

| 株式投資 | _ | 10% | 20% |

| REIT | _ | 10% | 15% |

| 不動産投資 | _ | _ | 20% |

投資信託や不動産投資などを組み合わせて分散投資すれば、長期的な安定運用が期待できます。

資産を守りたいならローリスク型、収益性を高めたいならミドル〜ハイリスク型がおすすめです。

ご自身の年齢や将来設計に応じて、最適な配分を選びましょう。

なお、弊社ゴールドトラストでは、新刊「あなたも実現できる 100億円資産形成メソッド」をLINEの友だち追加をしていただいた方にプレゼントしております。

こちらからご登録のうえ、ご送付先をお送りください。

貯金が5,000万円を超えたら専門家へ相談すること

資産が5,000万円を超えると、自分だけで管理・運用するには限界があります。

投資や節税などの複雑な判断を要する場面では、専門家のサポートが重要です。

相談相手として挙げられるのは、主に下記の専門家です。

- ファイナンシャルプランナー(FP)

- 税理士

- IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)

- 銀行系プライベートバンカー など

ここでは、5,000万円以上の資産を賢く管理するために、相談すべき3つのテーマを紹介します。

- ご自身に合った投資先

- 将来を見越した節税対策

- 今ある資産を守る方法

順に見ていきましょう。

相談すること①:ご自身に合った投資先

「資産を増やしたい」と一口に言っても、その背景や目的によって最適な投資先は変わります。

例えば、10年後に子どもの留学資金が必要な人と、セミリタイアを目指す人では、選ぶべき投資商品や運用スタイルが異なります。

また、リスクをどの程度取れるのか、定期的なキャッシュフローが必要かによっても配分の優先順位は変わってくるでしょう。

専門家は、これらの情報をヒアリングしたうえで、「目的」「時期」などにあわせた投資プランを設計してくれます。

迷いなく前に進むためにも、まずは自分に合った投資先の見極め作業を、プロと一緒にすることが大切です。

相談すること②:将来を見越した節税対策

資産が増えるにつれて、節税の重要性も増してきます。

特に注意したいのが、所得税だけではなく贈与税や相続税などの「将来の課税リスク」です。

金融資産は相続時の課税対象となりやすく、適切な対策を講じなければ、思わぬ納税負担が残された家族にかかる可能性もあります。

さらに、金融所得課税も2024年に一部引き上げられており、今後の税制変更も視野に入れる必要があります。

しかし、専門家に相談すれば、節税効果の高い投資商品の選定や生前贈与など、長期視点での対策が可能です。

単年の節税にとどまらない、戦略的な設計を目指しましょう。

富裕層への課税強化や有効な節税対策などに関する情報は、以下の記事をご参照ください。

【関連記事】富裕層への課税強化はメリットばかりではない?国内外の現状や節税対策も | 資産形成ブログ

相談すること③:今ある資産を守る方法

資産運用では「資産を増やす」ことに目が向きがちですが、「今ある資産を守る」ことも同じくらい重要です。

特に貯金が5,000万円を超えたら、詐欺や相場急変などリスクは多岐にわたります。

例えば、高利回りをうたう怪しい投資話に乗ってしまったり、分散が不十分なポートフォリオで相場急落の影響を大きく受けてしまったりするケースもあるでしょう。

専門家に相談すれば、資産全体のリスク管理(ヘッジ)や信頼性の高い商品選定など、守りの運用設計に関しても適切なアドバイスが得られます。

資産を長く保ち続けるためには、守る知恵も同時に学ぶ姿勢が必要です。

なお、弊社ゴールドトラストでは、不動産投資のプライベートサロン「100億円資産形成倶楽部」を運営しています。

資産を増やす・守ることに関する実践的なノウハウを知りたい方は、ぜひ一度ご覧ください。

貯金貯金が5,000万円を超えたらどうする?よくある質問

貯金が5,000万円を超えると、将来への選択肢も広がる一方「今後どうすればいいのか」「本当にこのままで大丈夫か」などの不安も出てくるものです。

ここでは、特に多い2つの質問を紹介します。

- 貯金が5,000万円を超えたらセミリタイアはできる?

- 貯金が5,000万円を超えたら投資は必要ない?

順に見ていきましょう。

質問①:貯金が5,000万円を超えたらセミリタイアはできる?

セミリタイアは理論上可能ですが、「生活水準」に加え「年齢」や「運用の有無」によって大きく左右されます。

例えば、生活費が年間300万円かかるとすると、運用なしでは約17年で資金が尽きるでしょう。

これが50歳からのセミリタイアであれば、67歳以降の生活資金が不足してしまいます。

一方、5,000万円を年利3%で運用しながら取り崩せば、年150万円の運用益を得ながら資産寿命を延ばすことが可能です。

さらに、公的年金が加われば生活はより安定します。

セミリタイアを検討する際は単に「貯金額」ではなく、「運用の有無」「年金の活用」などを踏まえて複合的な計画をもとに進めましょう。

質問②:貯金が5,000万円を超えたら投資は必要ない?

貯金が5,000万円あっても、投資が不要とは言い切れません。

主な理由は、以下の3つです。

- インフレリスク

- 長寿化への備え

- 資産の有効活用

物価が上がれば、5,000万円の価値は相対的に下がります。

また、人生100年時代において、想定以上に資金が必要になる可能性もあります。

さらに、運用により資産を増やせば、将来の選択肢や余裕を生み出せるでしょう。

まとめ:貯金が5,000万円を超えたら「増やす」「守る」双方に気を配ろう

貯金が5,000万円を超えたら、「資産を増やす運用」と「資産を守る仕組み」を両立させることが必要です。

攻めと守りのバランスを取りつつ長期的な視点で運用を考え、5,000万円という資産を最大限に活かして将来の安心につなげましょう。

なお、弊社ゴールドトラストでは、資産形成に関するあらゆるノウハウを提供する「100億円資産形成倶楽部」を運営しています。

「将来のために資産形成したい」と考えている方は、オンラインセミナーもあわせてチェックしましょう!

【関連記事】不動産投資ローンの金利ランキング!相場や返済額のシミュレーションも解説

【関連記事】相続税で損をしないための不動産相続の基礎知識とは?評価額の計算方法も解説

【関連記事】【初心者向け】分散投資の種類とは?組み合わせるメリットや注意点も解説